La rinascita delle batterie nucleari sorprende l’industria tecnologica. Startup e centri di ricerca di diversi paesi stanno lavorando a dispositivi che promettono di funzionare per decenni senza necessità di sostituzione o manutenzione. Secondo quanto riportato da IEEE Spectrum, questi progressi hanno il potenziale per trasformare settori come la robotica, l’esplorazione spaziale, la medicina e la difesa, anche se esistono ostacoli normativi e di sicurezza che ne rendono difficile l’adozione commerciale.

Fornitori di energia per applicazioni critiche

Un’azienda con sede a San Diego, chiamata Infinity Power, ha collaborato con la United Kingdom Atomic Energy Authority (UKAEA), City Labs a Miami e università in Cina e Corea del Sud. Inoltre, nell’ultimo anno hanno annunciato novità tecniche che rivoluzionano il panorama energetico per diversi settori.

Queste organizzazioni stanno esplorando metodi di conversione elettrochimica, l’inclusione di semiconduttori avanzati e la gestione dei radioisotopi per sviluppare batterie in grado di funzionare per decenni, persino secoli. Il vantaggio principale, secondo gli esperti, risiede nella loro longevità e nella possibilità di fornire energia costante a dispositivi leggeri, in situazioni in cui le batterie chimiche tradizionali perdono efficienza o la loro sostituzione frequente risulta impraticabile.

Dalla sala operatoria all’orbita: antecedenti e applicazioni storiche

La storia delle batterie nucleari non è nuova. Nel 1970, i medici di Parigi hanno impiantato il primo pacemaker alimentato da energia nucleare. Nei cinque anni successivi, più di 1.400 persone hanno ricevuto questi impianti in Francia e negli Stati Uniti. I dispositivi, incapsulati in titanio e caricati con piccole quantità di plutonio-238, evitavano interventi chirurgici ripetuti prolungando la durata del pacemaker di diversi decenni.

Tuttavia, l’impossibilità di controllare la destinazione finale degli impianti dopo la morte dei portatori ha fatto sì che i materiali radioattivi finissero nei cimiteri o nei crematori. Di fronte a questa difficoltà di tracciabilità, le autorità di regolamentazione degli Stati Uniti e dell’Europa ne hanno progressivamente vietato l’uso e lo sviluppo civile delle batterie nucleari è stato relegato a settori in cui la longevità giustificava i costi e i rischi, come le missioni spaziali e l’alimentazione di fari e sensori remoti.

Come funzionano le batterie nucleari moderne

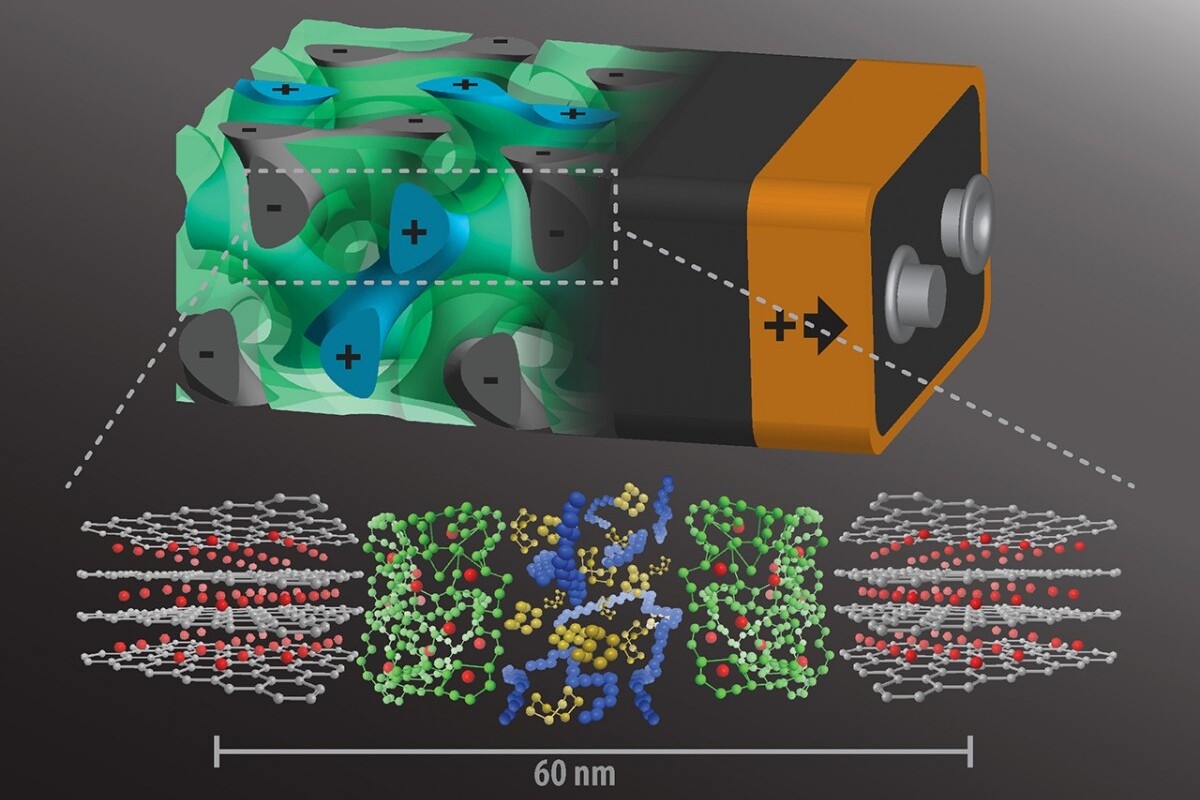

Le batterie nucleari non funzionano come piccoli reattori. Il loro principio si basa sullo sfruttamento della disintegrazione spontanea dei radioisotopi che rilasciano energia a livello atomico. La maggior parte degli sviluppi attuali utilizza isotopi come il nichel-63 e il trizio. Questi nuclei emettono particelle beta che, interagendo con i semiconduttori vicini, generano una corrente elettrica con un effetto simile a quello di una cella solare.

Un secondo approccio converte il calore della radiazione in energia tramite dispositivi termoelettrici. Secondo IEEE Spectrum, la scelta del radioisotopo dipende dal tempo di dimezzamento e dalla potenza di decadimento. Il trizio e il nichel-63 presentano vantaggi per la loro bassa energia e facilità di gestione, mentre il polonio-210 e il plutonio-238 offrono una potenza superiore, ma richiedono schermature e controlli tecnici approfonditi per limitare l’usura dei semiconduttori e l’esposizione alle radiazioni.

Usi attuali e sperimentali: dallo spazio profondo agli ambienti remoti

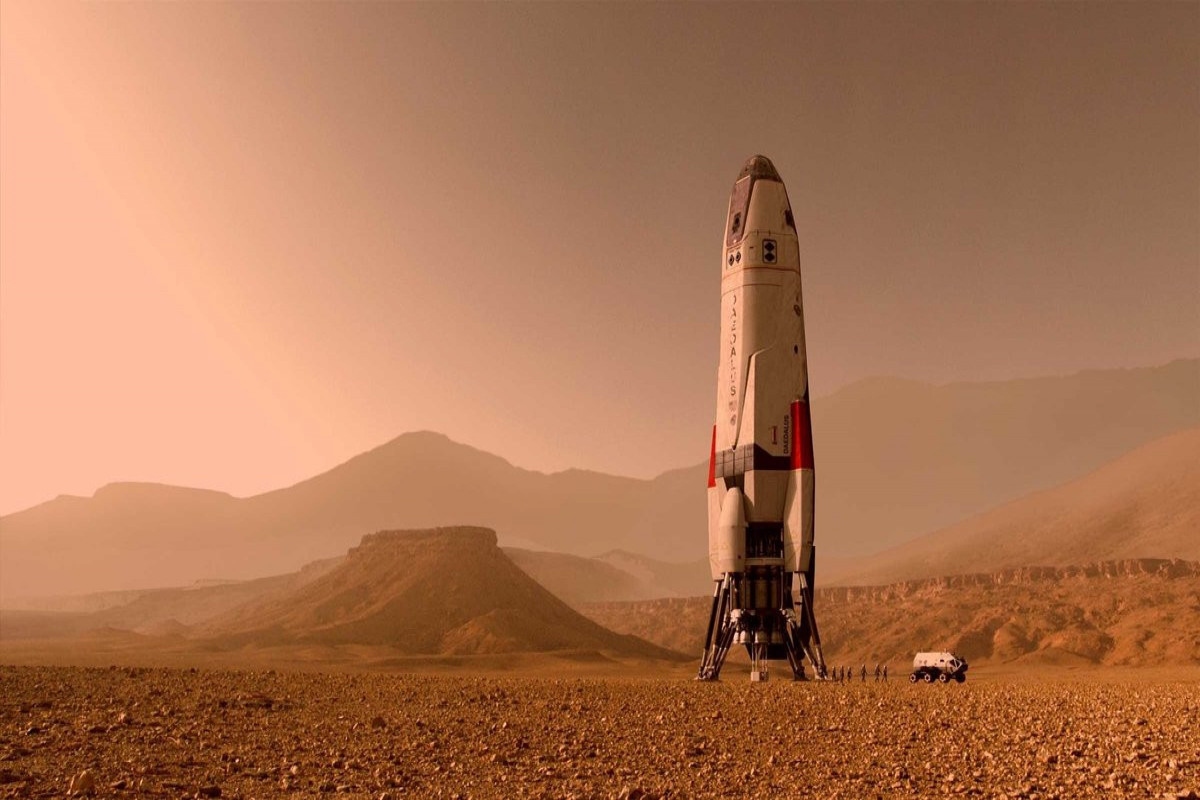

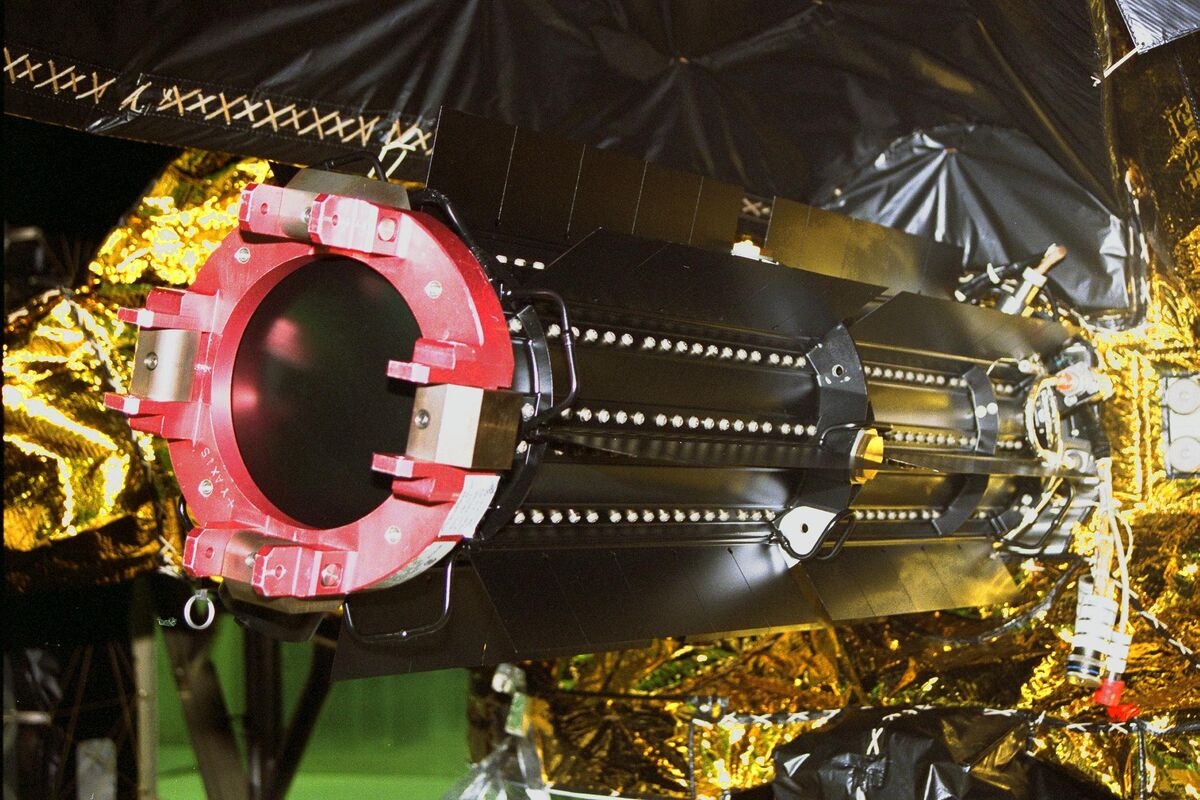

Per quanto riguarda le applicazioni pratiche delle batterie nucleari, da decenni si concentrano sull’esplorazione spaziale e sulla fornitura di energia in ambienti remoti. Dal 1977 la NASA utilizza generatori termoelettrici a radioisotopi (RTG) alimentati da plutonio-238 per missioni come le sonde Voyager.

Ogni generatore pesa circa 38 chili, produce circa 157 watt nella fase iniziale e consente alle apparecchiature scientifiche di funzionare per oltre quattro decenni. Man mano che l’energia dell’isotopo decade, la potenza elettrica diminuisce gradualmente.

Durante la Guerra Fredda, l’Unione Sovietica ha dispiegato più di 1.000 RTG nella Russia nord-occidentale per fari e stazioni meteorologiche, mentre gli Stati Uniti hanno utilizzato versioni simili per il monitoraggio nell’Artico e nei fondali marini.

Al di fuori dello spazio e dei confini geografici, le startup e gli sviluppatori tecnologici contemplano nuovi scenari. Tra le possibilità spiccano sensori autonomi, microdroni, robot miniaturizzati e dispositivi medici impiantabili, dove la necessità di autonomia e energia continua supera gli ostacoli tecnici e di sicurezza inerenti all’uso di materiali radioattivi.

Anche il settore militare vede un potenziale in questo tipo di batterie, che ridurrebbero drasticamente il carico energetico dei soldati in missioni a lungo raggio. L’implementazione generalizzata si scontra con la necessità di schermature affidabili e di una gestione responsabile dei rifiuti radioattivi al termine della vita utile del dispositivo.

Lacune normative e recenti innovazioni

Il principale ostacolo industriale alla diffusione su larga scala è rappresentato dall’ottenimento, dalla gestione e dallo smaltimento dei radioisotopi. Il trizio, ad esempio, può raggiungere un costo di 30.000 dollari al grammo, generando solo una frazione di watt di potenza termica.

A ciò si aggiunge la necessità di licenze specifiche sia per i fornitori che per gli utenti finali, che si assumono la responsabilità legale e logistica del controllo e dello smaltimento sicuro dei materiali.

La tecnologia di conversione energetica più diffusa è denominata betavoltaica. Utilizza semiconduttori per trasformare le radiazioni beta in elettricità e supera già il 10% di efficienza in alcuni recenti sviluppi. Infinity Power afferma di aver creato un sistema la cui efficienza raggiunge il 60% mediante una soluzione liquida di nichel-63, che genera elettricità grazie alla differenza di potenziale creata durante il decadimento atomico.

Beijing Betavolt ha annunciato la produzione sperimentale di una batteria compatta da 100 microwatt con una durata di mezzo secolo, con la prospettiva di lanciare una versione da 1 watt nel 2025, in attesa di autorizzazioni e finanziamenti. Arkenlight nel Regno Unito sta esplorando varianti con carbonio-14 e trizio, incentrate su satelliti, impianti medici e sensori industriali.

Da parte sua, City Labs a Miami sviluppa batterie a base di trizio per applicazioni mediche e spaziali, con un’autonomia fino a 20 anni. Mentre la collaborazione tra l’UKAEA e l’Università di Bristol ha portato alla realizzazione di una batteria al carbonio-14 con una vita media superiore a 5.700 anni, che potenzialmente consente il funzionamento delle apparecchiature per secoli.

Sfide persistenti e prospettive di espansione

Il futuro della tecnologia dipende dal fatto che i vantaggi energetici compensino i rischi e i costi normativi e di smaltimento. Un ingegnere nucleare citato da IEEE Spectrum ha affermato che la tecnologia ha già dimostrato di essere funzionale e sicura nel rispetto di norme rigorose, ma la sfida consiste nel trovare mercati e applicazioni in cui i suoi vantaggi superino le barriere tecniche e legali.

L’industria guarda con maggiore ottimismo al settore spaziale, dove la domanda di energia affidabile a lungo termine coincide con le caratteristiche di queste batterie. L’estensione ai dispositivi civili sulla Terra dipenderà dalla capacità dell’industria di dimostrare un controllo e una responsabilità sufficienti sull’intero ciclo del materiale radioattivo.