Il brano passa spesso inosservato. Si tratta di un breve aneddoto riportato negli Annali di Tacito, dove lo storico romano racconta una storia che non compare in nessun’altra fonte: un legato non molto amato dai suoi legionari li costringe ad addentrarsi in una miniera insidiosa al confine dell’Impero (il limes).L’episodio si svolge sotto il regno di Claudio (41-54 d.C.), un periodo di frenetica espansione in cui Roma cerca di fagocitare le zone di frontiera e le loro risorse. Il luogo citato nel passo di Tacito è vago: figura come “nel territorio matiaco”, proprio alla periferia della Germania Superiore occupata dai romani. Ma l’obiettivo è chiaro: trovare filoni di un metallo prezioso che alimentava l’Impero.

Cacciatore di storia: come un pensionato tedesco appassionato ha portato alla luce un campo di legionari

L’argento pioveva come una pioggia sottile sull’economia imperiale sotto forma di monete, lingotti e gioielli dalle mani di patrizi, governanti e militari. Le monete non erano un semplice mezzo di pagamento. Coniate con l’effigie dell’imperatore, funzionavano come simboli del suo potere circolando in tutto il territorio. La maggior parte dell’argento estratto da Roma proveniva fino a quel momento dalla Hispania, ma gli ingegneri romani erano da tempo alla ricerca di altri giacimenti in lungo e in largo dei loro domini.

Secondo il testo di Tacito, i legionari subivano «fatiche e perdite» nell’attività penosa, sporca e rischiosa dell’estrazione mineraria, costretti a «scavare canali e compiere lavori sotterranei che sarebbero stati duri anche all’aperto», per non parlare dell’oscurità soffocante delle gallerie, appena attenuata dalla debole luce delle lampade a olio. Per esprimere il loro malcontento, i legionari scrissero una lettera all’imperatore chiedendogli di concedere onori trionfali al loro impopolare comandante, Curcio Rufo. Confidavano che tale riconoscimento avrebbe permesso a Rufo di abbandonare quell’impresa praticamente infruttuosa. Alla fine la ricerca dell’argento fu abbandonata e il campo militare fu smantellato.

Questo aneddoto riportato da Tacito ha sempre incuriosito gli esperti di letteratura classica, incapaci di trovare prove o altre menzioni di tale impresa. Alcuni studiosi lo hanno considerato un racconto affascinante ma non verificabile. Alfred Hirt, specialista in economia e miniere romane dell’Università di Liverpool, la presenta comeun esempio della cosiddetta «mirabilia», ovvero «storie meravigliose raccontate con il solo scopo di intrattenere i lettori».

Ma una recente scoperta che ha rivoluzionato il mondo dell’archeologia suggerisce che Tacito abbia riportato un episodio vero. A quanto pare, Rufo e i suoi uomini cercarono davvero quell’argento, ma smontarono il campo prima di trovare il filone. Oggi sappiamo che in quella regione c’era argento a sufficienza per cambiare il corso della storia dell’Impero. Ma la portata di quell’occasione persa non sarebbe emersa fino a millenni dopo, quando un cacciatore tedesco dalla curiosità ostinata mise insieme tutti i pezzi.

In un freddo tramonto di aprile del 2016, un ex paracadutista di 72 anni di nome Jürgen Eigenbrod stava cacciando cinghiali sulle colline che circondano la storica città termale di Bad Ems, nella Renania-Palatinato, quando notò qualcosa di insolito in un campo di cereali: due strisce parallele di colore giallastro che attraversavano un manto verde. Poche persone avrebbero dato importanza alla cosa. Erano troppo larghe per essere state lasciate da camion o carri armati. I teorici della cospirazione avrebbero potuto suggerire un’origine extraterrestre, ma Eigenbrod non cadde in questa ingenuità.

Come membro delle forze armate tedesche, aveva prestato servizio con i caschi blu in Somalia ed era stato assegnato come addetto militare a Tel Aviv, ma dal suo pensionamento nel 2003 si era dedicato all’archeologia e alla storia della zona di Bad Ems, e aveva persino promosso piccoli scavi nella valle del Lahn come volontario.

Per avere una visione più chiara, chiese al suo amico Hans-Joachim du Roi, capitano di fregata in pensione e appassionato di storia come lui, di fotografare il campo coltivato con il suo drone. La foto aerea rivelò che le linee parallele giravano improvvisamente ad angolo retto. Il vertice era arrotondato, come l’angolo di una carta da gioco. Il battito cardiaco di Eigenbrod accelerò quando osservò l’immagine. Non era la prima volta che vedeva rappresentazioni di quella configurazione. Non c’era dubbio. I segni erano le tracce inconfondibili delle doppie trincee difensive che le truppe romane scavavano intorno agli accampamenti militari del limes imperiale.

L’intervento di Eigenbrod era solo all’inizio. «Dovette andare a Coblenza per convincere gli archeologi della Renania-Palatinato a intraprendere gli scavi. Per fortuna di tutti, insistette fino allo sfinimento, ricorda Du Roi. Fu un lavoro di Sisifo. Per liberarsi di lui, il dipartimento di archeologia dello Stato finì per accettare di effettuare uno studio geomagnetico dell’area circostante, nota come l’altopiano di Ehrlich. Misurando variazioni infinitesimali nel campo magnetico terrestre, lo studio rivelò diversi tratti di doppia trincea, confermando che un tempo delimitavano il perimetro di un accampamento romano di circa otto ettari, con fortificazioni in terra e legno.

Un accampamento singolare

Lo scavo dell’accampamento di Ehrlich è iniziato nel 2017, sotto la direzione dell’archeologo Thomas Maurer e la supervisione di Peter Henrich, del Museo Statale della Renania, a Treviri, e Markus Scholz, dell’Università Goethe, a Francoforte. Inizialmente si pensava che il sito risalisse all’epoca di Augusto (27 a.C.-14 d.C.) e si ipotizzava che fosse uno degli innumerevoli accampamenti temporanei che le legioni romane allestivano durante le loro campagne. Accampamenti di questo tipo sono stati individuati in tutta Europa, spesso scoperti grazie a segni lasciati sulle colture, ma Frederic Auth, un dottorando supervisionato da Scholz, lo ha detto senza mezzi termini: quegli accampamenti effimeri “non erano così spettacolari” in termini archeologici.

Eigenbrod si chiedeva se quello di Ehrlich non fosse stato un accampamento di maggiore importanza. Conosceva il passo di Tacito. Il riferimento ai Matiaci era un primo indizio, poiché si trattava di una tribù germanica insediata nelle vicinanze di Bad Ems. Eigenbrod, sapendo che nella zona esisteva una lunga tradizione di estrazione dell’argento, era sempre più convinto che l’accampamento che aveva scoperto fosse collegato all’attività mineraria menzionata da Tacito. Forse era la caserma dove erano stati destinati quei legionari scontenti, pensò.

Per gli archeologi professionisti, l’ipotesi di Eigenbrod era un esempio della tenera ingenuità di un dilettante. Risposero all’amatore che la loro disciplina non funzionava così. «Correlare l’archeologia con la letteratura storica non è affatto facile», spiega Auth. «E noi stiamo molto attenti a non dare un’interpretazione eccessiva a quella fonte scritta, perché la verità è che Tacito non ha mai visto la Germania romana». E stiamo molto attenti a non dare un’interpretazione eccessiva a questa fonte scritta, perché la verità è che Tacito non ha mai visto la Germania romana».

L’entusiasmo incrollabile di quel cacciatore alimentò gli scavi, in senso letterale: Eigenbrod forniva agli operai salsicce di cinghiale fatte in casa. «Quelle salsicce sono leggendarie tra gli studenti», ricorda Auth. « Sono andato a tenere una conferenza a Bad Ems e il mio compenso è stato un nuovo carico di salsicce di cinghiale».

Sulle tracce delle monete

Durante gli scavi sono stati rinvenuti, tra gli altri reperti, un anello di ottone di una guarnizione equestre, chiodi di ferro e scorie, ma quasi nulla che consentisse di datare con precisione il sito. L’indizio migliore a disposizione degli archeologi era una moneta di bronzo molto corrosa su cui si intravedeva a malapena l’effigie di Caligola, coniate chiaramente a Roma nel 37 o 38. Successivamente è apparsa una monetain lega di rame del periodo claudiano posteriore sul fondo di quello che era stato un pozzo.

Le monete avevano una lunga circolazione, soprattutto in epoca claudiana, quando venivano coniate in piccole quantità, il che rendeva difficile precisare il periodo storico. Ma quelle monete, insieme ai resti di ceramiche ritrovati, tra cui frammenti di piatti e brocche tipici della metà del I secolo, hanno portato il team a datare l’accampamento di Ehrlich tra gli anni Quaranta e i primi anni Cinquanta. Cioè proprio nel periodo in cui Tacito scrisse i suoi Annali.

Tuttavia, la teoria di Eigenbrod non era ancora stata confermata. Il quadro cronologico di Ehrlich coincideva forse con quello di Tacito, ma in assenza di prove dell’esistenza di una miniera d’argento romana coeva, potrebbe trattarsi semplicemente di un’intrigante coincidenza. E trovare tali prove non sarebbe stato facile. Nelle vicinanze di Bad Ems sono stati estratti diversi metalli da tempo immemorabile fino alla seconda guerra mondiale, per cui la zona è costellata di pozzi, gallerie e tunnel, in alcuni casi ancora accessibili. “Alcuni di questi pozzi potrebbero essere di origine romana”, dice Scholz, “ma sono stati ristrutturati nel Medioevo o negli ultimi secoli”. Inoltre, la regione ha subito intensi bombardamenti durante la guerra, il che rende difficile distinguere tra crateri e vecchie miniere. «È una fortuna che Jürgen Eigenbrod fosse nell’esercito, perché sa distinguerli», si congratulava Auth.

Invece di cercare di localizzare una miniera nascosta in un paesaggio pieno di buche, Eigenbrod ha insistito affinché gli archeologi puntassero l’attenzione su un sito romano vicino, noto da tempo: i resti di una piccola fortificazione eretta a due chilometri e mezzo di distanza, sulla cima di una collina brulla chiamata Blöskopf (“testa nuda”).

Con molto più rigore archeologico e una tecnologia sconosciuta all’epoca di Dahm, come il lidar per mappare il sottosuolo, Auth diresse un nuovo scavo che portò alla luce un paio di monete dell’epoca di Claudio o precedenti e nessuna del regno successivo, quello del figlio adottivo Nerone.

Le monete lo confermarono: il grande accampamento di Ehrlich e l’avamposto minore di Blöskopf erano contemporanei e probabilmente collegati. Inoltre, la struttura di Blöskopf si trovava in una zona che oggi sappiamo essere ricca di argento. Gli ingegneri romani si sarebbero basati su diversi indizi del paesaggio per determinare che a Blöskopf valeva la pena aprire una miniera.

L’accampamento di Ehrlich fungeva sicuramente da quartier generale di Roma nella zona, rifornendo i legionari che lavoravano nella miniera di Blöskopf e presidiavano l’avamposto. Eigenbrod condusse quindi Auth e lo specialista di miniere romane Markus Helfert al tunnel che perforava la collina di Blöskopf. Helfert ne confermò con quasi assoluta certezza l’origine romana. Questa constatazione fu sufficiente agli archeologi per riconoscere che Eigenbrod aveva ragione fin dall’inizio: era probabile che Tacito si riferisse a quei luoghi.

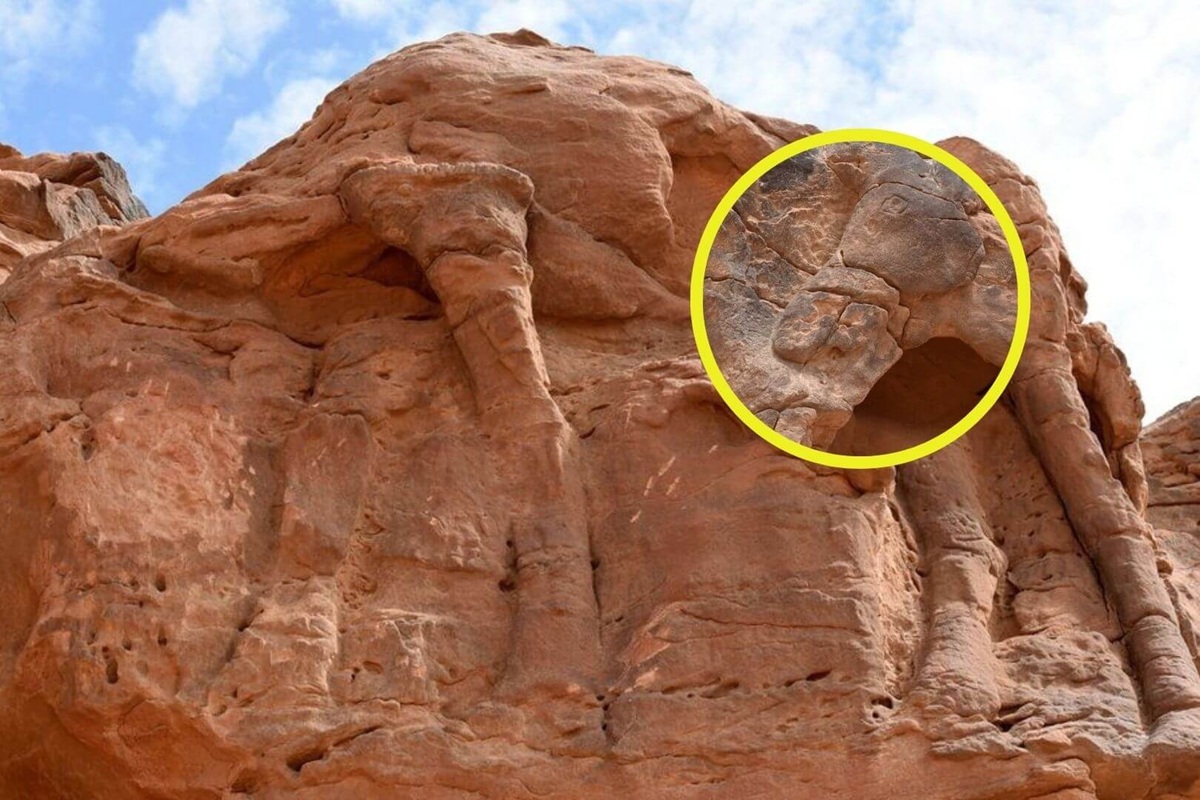

Dopo alcune settimane di scavi a Blöskopf, Auth e il suo team fecero una scoperta che confermava un altro passaggio delle cronache storiche romane. In un fossato, a quasi due metri di profondità, trovarono quella che sembrava la spina dorsale spinosa di un mostro preistorico. Rimosero la terra rossastra che lo ricopriva e trovarono una serie di pali appuntiti che sporgevano ad angoli sfalsati, conficcati nel fondo di una trincea che un tempo circondava l’avamposto.

L’ostacolo, progettato per respingere qualsiasi aggressore, assomigliava a una difesa descritta da Giulio Cesare nei suoi testi sulla guerra gallica, un secolo prima della costruzione del forte di Blöskopf: «Chiunque vi entrasse, rimaneva impalato su quelle palizzate affilate». Le truppe di Cesare chiamavano i pali cippi (ceppi). Auth e i suoi colleghiamarono la versione che trovarono, pila fossata, o «pali di trincea». Si ritiene che questi pericolosi dispositivi circondassero gli accampamenti di tutto il mondo romano, ma non erano mai stati trovati né sono mai stati ritrovati in situ.

Altrettanto emozionante quanto il ritrovamento dei pali è stato il miracolo della loro conservazione. Per due millenni, quel terreno denso e povero di ossigeno aveva mantenuto un grado di umidità sufficiente a mantenere i pali bagnati e strutturalmente stabili. Le pila fossata sono state estratte nel 2019. Secondo Auth, proprio in tempo. La crescente siccità del terreno, spiega, avrebbe provocato l’inizio della decomposizione del legno e questa preziosa testimonianza dell’ingegno e della ferocia di Roma sarebbe andata perduta per sempre. È facile immaginare le punte assassine che proteggono l’accampamento sine die se l’Impero non avesse abbandonato i suoi sforzi minerari.

La probabile conferma del racconto di Tacito ha sollevato una domanda: quanto argento avevano a portata di mano senza saperlo gli uomini di Rufo? Lo studio di Auth su Blöskopf ha rivelato che i Romani erano sul punto di individuare un filone di minerale d’argento che avrebbe potuto rivaleggiare con le miniere più ricche della Hispania: il cosiddetto Emser Gangzug, o filone dell’Ems, che si estende per 16 chilometri dal nord di Bad Ems fino al Reno. Si stima che nell’era moderna siano state estratte più di 200 tonnellate di argento fino alla chiusura definitiva dell’attività estrattiva nelle ultime settimane della seconda guerra mondiale.

Le forze romane avevano un controllo saldo sulla Germania Superiore, ma non sul Blöskopf stesso. Si ritirarono verso ovest attraversando il Reno intorno al 260, due secoli prima della caduta dell’Impero occidentale. È allettante immaginare come quell’argento avrebbe potuto ampliare il territorio di Roma, prolungarne la durata o addirittura accelerarne il declino.

Questo tipo di ipotesi, le cosiddette controfattualità, sono l’eterno gioco da salotto della storiografia, nonostante la loro natura speculativa. Se i legionari avessero estratto tutto l’argento che giaceva sotto i loro sandali, «non sarebbe bastato a finanziare l’intero Impero romano» per secoli, «ma avrebbe sicuramente fatto la differenza», afferma Auth, non senza prima avvertire che il minerale d’argento era probabilmente comunque troppo profondo per la tecnologia romana dell’epoca.

Le autorità romane non avrebbero avuto motivo di prolungare la loro presenza in una zona dove non esisteva una risorsa facilmente sfruttabile. «Se non riusciamo a racimolare nulla, pensiamo come un romano: smontiamo il campo e ce ne andiamo», riassume Scholz.

Jürgen Eigenbrod è morto di infarto nel 2023, una settimana dopo che numerosi media avevano sottolineato l’ironia del tesoro romano che avrebbe potuto essere e non è stato. Ha vissuto abbastanza a lungo, anche se solo per pochi giorni, per vedere il frutto del suo contributo all’archeologia e alla storia. Come i romani di duemila anni fa, ha contemplato la terra pensando alla ricchezza che giaceva sotto di essa. Ma a differenza di loro, ha trovato ciò che cercava.