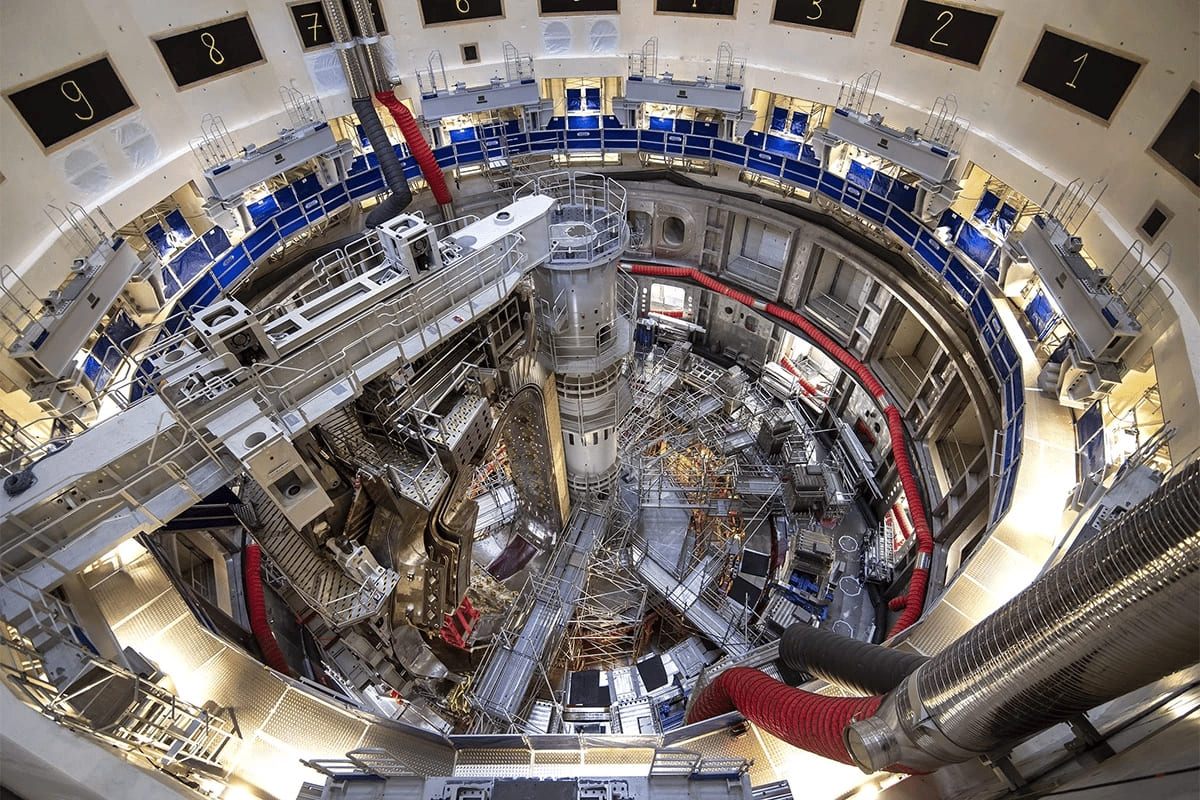

Il 2025 è stato un anno difficile per ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor). Questo reattore sperimentale di fusione nucleare è in fase di costruzione nella località francese di Cadarache da parte di un consorzio internazionale guidato dall’Unione Europea. Sebbene sia stato concepito nel 2006 e il progetto sia stato avviato ufficialmente nel 2007, l’assemblaggio di questa macchina titanica non è iniziato fino a buona parte del 2020.

I problemi nell’assemblaggio dell’ITER hanno ritardato la dimostrazione della redditività energetica della fusione

Il programma iniziale proposto da EUROfusion, l’istituzione responsabile della promozione e del sostegno della ricerca scientifica necessaria per portare a termine il piano europeo di fusione nucleare, prevedeva che l’assemblaggio di questa macchina sarebbe stato completato nel 2025. Tuttavia, quello stesso anno sarebbe stato raggiunto un altro traguardo fondamentale: l’avvio dei primi test con il plasma. Tre anni dopo, nel 2028, gli ingegneri dell’ITER avrebbero avviato i test a bassa potenza con idrogeno ed elio, e nel 2032 sarebbero stati effettuati i primi esperimenti ad alta potenza con questi due gas.

Infine, nel 2035, ITER sarebbe stato in grado di intraprendere i test ad alta potenza con deuterio e trizio. E nel 2040 questo reattore sperimentale avrebbe dimostrato la redditività energetica della fusione nucleare. Alla fine non sarà così. Nel 2022 l’Autorità francese per la sicurezza nucleare (ASN) ha individuato diverse irregolarità di natura strettamente tecnica nei settori della camera a vuoto, il che ha portato l’organizzazione ITER a reagire come doveva: costituendo un gruppo di lavoro per affrontare le richieste complementari dell’ASN e procedere con l’assemblaggio del reattore tokamak.

Le sfide tecniche di ITER sono senza precedenti

Assemblare una macchina complessa come ITER non è affatto semplice. La camera a vuoto pesa 8.000 tonnellate, è realizzata in acciaio inossidabile e boro e deve rimanere ermeticamente sigillata. Il suo assemblaggio ha costretto gli ingegneri a fare i conti con tolleranze locali estremamente rigorose dello 0,1% e, inoltre, la camera ha una forma molto complessa e utilizza lamiere con spessori fino a 60 mm. Per risolvere il problema dell’assemblaggio, i tecnici hanno dovuto ricorrere a tecnologie di ultima generazione, come ad esempio l’electron beam welding, ovvero la saldatura mediante un fascio di elettroni, o la progettazione di modelli di IA concepiti specificamente per identificare i difetti nelle saldature della camera.

La pandemia di COVID-19 che ha colpito con grande violenza negli anni 2020 e 2021 e, d’altra parte, le sfide tecniche derivanti dalla natura completamente inedita di gran parte dei componenti che è necessario mettere a punto affinché ITER giunga a buon fine hanno causato il ritardo delle principali tappe di questo progetto. Tuttavia, l’itinerario attuale aggiornato propone diverse date importanti che ci interessa conoscere.

Nel 2034 saranno effettuati i primi esperimenti nel reattore; nel 2036 sarà testato il sistema magnetico responsabile del confinamento del plasma alla massima potenza; infine, nel 2039 ITER sarà in grado di effettuare i test ad alta potenza con deuterio e trizio. Inizialmente quest’ultima tappa era prevista per il 2035.

Potente sistema criogenico ITER: raffreddamento fino a -269 °C per magneti superconduttori

In ogni caso, nell’ultimo anno l’assemblaggio di ITER è proceduto a buon ritmo. Nell’immagine di copertina di questo articolo possiamo vedere due dei titanici settori della camera a vuoto, anche se, a mio parere, uno dei traguardi raggiunti da questo progetto quest’anno si è consolidato a maggio. I magneti superconduttori posizionati all’esterno della camera a vuoto di questo reattore a fusione nucleare hanno il compito di generare il campo magnetico necessario per confinare il plasma al suo interno. Si occupano anche di controllarlo e stabilizzarlo.

Questi magneti pesano 10.000 tonnellate e sono realizzati in una lega di niobio e stagno, o niobio e titanio, che acquisisce la superconduttività quando viene raffreddata con elio supercritico fino a raggiungere una temperatura di -269 ºC. Questo requisito giustifica la necessità di mettere a punto un potente sistema di raffreddamento come quello ideato dall’Europa per ITER. Alla costruzione di questo reattore sperimentale di fusione nucleare partecipano anche Stati Uniti, Russia, Cina, India, Corea del Sud, Giappone e Regno Unito, ma dell’impianto di criogenizzazione si sono occupati Fusion for Energy (F4E), l’organizzazione dell’Unione Europea che coordina il contributo europeo allo sviluppo di ITER, l’azienda francese Air Liquide e tecnici integrati nella struttura di ITER.

Questo impianto di refrigerazione estrema fornirà elio liquido a 4,5 kelvin (-269 °C) ai magneti superconduttori e alle criopompe, nonché elio gassoso a 80 kelvin (-193 °C) agli scudi termici. Le pompe criogeniche sono dispositivi ad altissimo vuoto che hanno il compito di eliminare i gas dall’interno della camera a vuoto. Per poterlo fare, devono funzionare a una temperatura estremamente bassa. D’altra parte, gli scudi termici hanno il compito di proteggere alcuni elementi critici del reattore, come ad esempio i magneti superconduttori, dal calore emesso dal plasma confinato all’interno della camera a vuoto.

L’impianto criogenico dell’ITER ha una superficie simile a quella di un campo da calcio (poco più di 7.100 m²) e contiene diversi serbatoi di stoccaggio alti 26 metri. Queste cifre ci aiutano a intuire quanto sia enorme questa struttura critica. Come abbiamo appena visto, senza di essa la fusione nucleare sarebbe assolutamente impossibile. Questa dichiarazione di Grigory Kouzmenko, direttore di F4E, ci invita a guardare al futuro di ITER con ragionevole ottimismo: “Siamo entrati nella fase più emozionante del progetto, in cui tutti gli sforzi degli anni precedenti finalmente si concretizzano e possiamo beneficiare della collaborazione basata sulla fiducia tra tutte le parti”.